- Home

- 魚器シリーズ

魚器シリーズ

「自分とはなにか?」。この問題に対する宗教的、科学的、芸術的なアプローチを、魚というモチーフで装置化したのが「魚器(NAKI ) シリーズ」です。

自分とは何か?

このシリーズは1990 年、土佐信道の「自分とはなにか」という個人的な問題から出発しました。この問題をとくため、土佐信道がとった手法は以下です。

1 自分を「魚」に、世界を「魚がすむ小さな海」に置き換え、その世界観の中で「自分とはなにか」の答えを発見する。

2 「1アイテム=1メッセージ」をテーマに発見したことをアルファベットの型番をつけて26 個の製品を作る。

3 その結果をざっと眺め、自己の全体像を感じる。

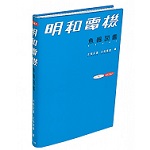

ちょうどそれは釣りに似ています( 図1)。頭の中のカオスという海に泳ぐアイデアという名前の「魚」を、「理性」という釣りのテクニックと,「釣具」という機械工作技術で現実の世界に引っ張り出す。そうやって吊り上げた26匹の魚を分析することで、海の中の世界=自己を理解しようとしたわけです。

魚器シリーズの視点

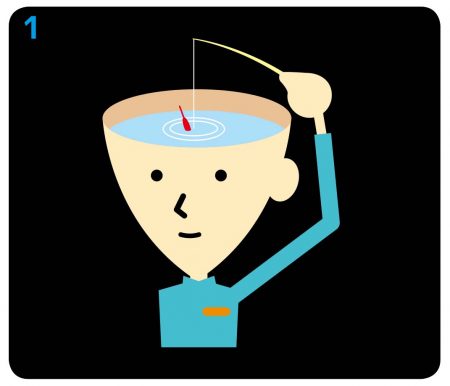

魚器シリーズを作るに当たって様々な問いが生まれました。「神とは何か?」「世界とは何か?」「モノを作るとはなにか?」、それは「神の視点」、「人間の視点」、「道具の視点」から「自分とは何か?」を考えることです。魚器シリーズは分類すると、大きくこの三つの視点に分かれます( 図2)。

A : 神の視点 ・・・水槽の中の魚とそれを眺める人間の関係を「神と人間」に例えて、地球儀のような小さな閉じた世界(=

シュミレーター)を作ったもの。

( 例:ウケテル、タコニワ、聖魚、ハイギョなど)

B:人間の視・・・人間と世界の関係の間に、装置を入れることで、世界の違う見方ができるようにするもの。

(例:ウオノメ、金魚のフン、リングリンなど)

C:道具の視点・・・創造者としての人間が作った道具の中に、神性を込めたもの。魚の造形をした、楽器、武器、家電製品

(例:魚コード、グラスカープ、弓魚など)

魚器シリーズの展示

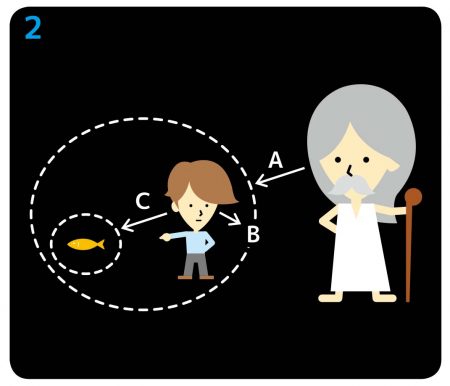

魚器シリーズは26 製品あり、A からZ までの「型番」がついています。展示では、A からZ まで円環状に配置されます。これは円の内側が「自分の中の世界」、外側が「自分の外の世界」であり、その境界線上に配置された魚器は「自分の中と外をつなぐインターフェース」という意味を表しています( 図3)。

ナンセンスな魚の再構築

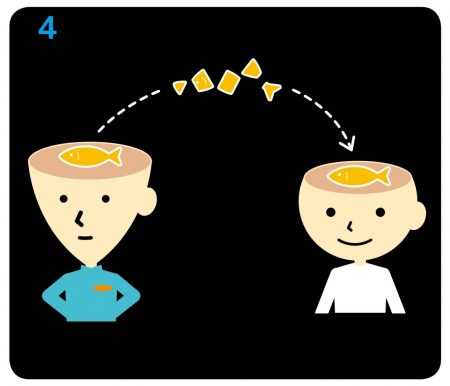

魚器シリーズのひとつひとつは、人間というナンセンスマシーンを構成する部品です。このカタログでは解体された魚のようにバラバラの部品で掲載してますが、それを眺めることで再び頭の中に「ナンセンスな魚」が構築され、泳ぎだすことを期待します( 図4)。